高野辰之博士の業績

登録:2024年12月27日

高野辰之博士の年譜、蔵書目録、筆蔵品、収集品の一部を紹介します。

高野辰之 年譜

-

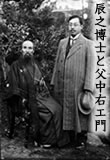

1876(明 9) 0歳:4月13日、長野県水内郡永江村(現中野市)に、父高野仲右衛門、母いし、の長男として生まれる。

- 1887(明20)11歳:永江学佼(現豊田小学校)卒業。

- 1891(明24)15歳:下水内高等小学校卒業。永江学校で代用教員として勤務。

- 1897(明30)21歳:長野県尋常師範学校卒業。下水内高等小学校訓導となる。

-

1898(明31)22歳:中等教員国語科検定試験に合格する。東京帝国大学教授上田萬年について、国語・国文学の研究を始める。つる枝と結婚

- 1900(明33)24歳:長野県師範学校教諭となる。

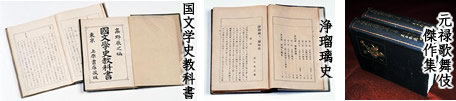

- 1902(明35)26歳:「国文学史」教科書出版。文部省国語教科書編纂委員となる。

- 1904(明37)28歳:文部省属官となる。

- 1906(明39)30歳:このころから、日本各地に伝わる童話を調査し、再話作品を発表する。

- 1908(明41)32歳:東京音楽学校邦楽調査係嘱託となる。

-

1909(明42)33歳:文部省小学校唱歌教科書編纂委員に委嘱される。

- 1910(明43)34歳:東京音楽学校教授となる。

- 1911(明44)35歳:小学校唱歌第1学年用に「日の丸の旗」を掲載。小学校唱歌第2学年用に「紅葉」を掲載。

- 1912(明45)36歳:小学校唱歌第3学年用に「春がきた」を掲載。小学校唱歌第4学年用に「春の小川」を掲載。

-

1914(大3)38歳:小学校唱歌第6学年用に「故郷」「朧月夜」を掲載。

- 1920(大9)44歳:このころから、古書画類の購入に力を注ぐ。

- 1922(大11)46歳:「近松門左衛門全集」出版。

- 1923(大12)47歳:国学院大字講師を兼ねる。

-

1925(大14)49歳:研究論文「日本歌謡史」により東京帝国大学から文学博士の学位を授与される。

- 1926(大15)50歳:「日本歌謡史」出版。東京帝国大学講師となる。大正大学教授を兼ねる。

- 1928(昭3)52歳:「日本歌謡史」に帝国学士院賞を授与される。天皇皇后両陛下に「日本歌謡の変遷について」をご進講申し上げる。斑山文庫を建てる。

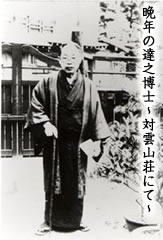

- 1934(昭9)58歳:野沢温泉麻釜に別荘「対雲山荘」を求める。

- 1935(昭10)59歳:勲三等瑞宝章を受ける。「江戸文学史」出版。

- 1936(昭11)60歳:東京音楽学校に、念願の邦楽科が新設される。

- 1945(昭20)69歳:斑山文庫は鉄筋コンクリート造りのため東京大空襲による戦災を免れた。

-

1947(昭22)70歳:1月25日、野沢温泉村対雲山荘で永眠する。「日本演劇史」出版。

高野辰之著編 蔵書目録

| 作品名 | 作家名 | 製作年 | 出版社 |

|---|---|---|---|

| 鵜取兵衛他 | 大正 8年 6月21日 | 春陽堂 | |

| 江戸文学史 上巻 | 昭和10年 5月20日 | 東京堂 | |

| 江戸文学史 中巻 | 昭和10年12月27日 | 東京堂 | |

| 江戸文学史 下巻 | 昭和15年 1月10日 | 東京堂 | |

| 家庭お伽話 鴨捕権兵衛他 | 明治43年11月15日 | 春陽堂 | |

| 歌舞音曲考説 | 大正 4年 8月20日 | 六合館 | |

| 歌舞演劇講話 | 昭和 4年10月18日 | 宝文堂 | |

| 芸淵耽溺 | 昭和12年 2月 5日 | 東京堂 | |

| 芸海游弋 | 昭和15年 6月25日 | 東京堂 | |

| 芸林逍遙 | 昭和13年12月 6日 | 東京堂 | |

| 心謎解色糸 | 明治44年12月20日 | 六合館 | |

| 国劇史概観 | 昭和 9年 1月16日 | 春秋社 | |

| 国文学史教科書 | 明治35年 1月 7日 | 上原書店 | |

| 志士文学 | 昭和17年 7月30日 | 東京堂 | |

| 浄瑠璃史 | 明治33年12月 4日 | 春陽堂 | |

| 近松歌舞伎狂言集 上 | 昭和 2年10月 8日 | 六合館 | |

| 近松歌舞伎狂言集 下 | 昭和 2年10月 8日 | 六合館 | |

| 近松世話浄瑠璃詳解 | 明治40年 1月 1日 | 春陽堂 | |

|

|||

| 日本演劇史 第1巻 | 昭和22年 7月20日 | 東京堂 | |

| 日本演劇史 第2巻 | 昭和23年12月21日 | 東京堂 | |

| 日本演劇史 第3巻 | 昭和24年 7月25日 | 東京堂 | |

| 日本演劇の研究 | 大正15年 7月15日 | 改造社 | |

| 日本演劇の研究 第2集 | 昭和 3年 6月 8日 | 改造社 | |

| 日本歌謡史 | 大正15年 1月20日 | 春秋社 | |

| 新訂増補 日本歌謡史 | 昭和13年12月20日 | 春秋社 | |

| 日本歌謡集成 第1巻 | 昭和 9年 3月20日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第2巻 | 昭和 4年 1月15日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第3巻 | 昭和 3年 9月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第4巻 | 昭和 3年 7月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第5巻 | 昭和 3年11月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第6巻 | 昭和 3年 4月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第7巻 | 昭和 3年 8月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第8巻 | 昭和 3年12月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第9巻 | 昭和 3年10月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第10巻 | 昭和 4年 4月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第11巻 | 昭和 4年 6月25日 | 東京堂 | |

| 日本歌謡集成 第12巻 | 昭和 4年 2月25日 | 東京堂 | |

| 続 日本歌謡集成 第1巻 | 平成 1年 3月20日 | 東京堂 | |

| 続 日本歌謡集成 第2巻 | 平成 1年 3月20日 | 東京堂 | |

| 続 日本歌謡集成 第3巻 | 平成 1年 3月20日 | 東京堂 | |

| 続 日本歌謡集成 第4巻 | 平成 1年 3月20日 | 東京堂 | |

| 続 日本歌謡集成 第5巻 | 平成 1年 3月20日 | 東京堂 | |

| 日本民謡の研究 | 大正13年12月 7日 | 春秋社 | |

| 面と狂言 | 昭和17年 2月20日 | 東京堂 | |

| 伊勢音頭恋寝刃 | 南萩園共校訂 | 明治45年 2月15日 | 六合館 |

| 伽羅先代萩(4) | 南萩園共校訂 | 明治44年10月25日 | 六合館 |

|

|||

| 元禄歌舞伎傑作集 上巻 | 黒木勘蔵共校訂 | 大正14年 6月25日 | 早稲田大学出版部 |

| 元禄歌舞伎傑作集 下巻 | 黒木勘蔵共校訂 | 大正14年 6月25日 | 早稲田大学出版部 |

| 元禄劇篇 | 高野辰之代表 | 昭和11年 2月22日 | 巧芸社 |

| 菅原伝授手習鑑他 | 南萩園共校訂 | 明治44年 7月 5日 | 六合館 |

| 近松門左衛門全集 第1巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正11年 8月28日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第2巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正11年 9月15日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第3巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正11年10月18日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第4巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正11年11月18日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第5巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正11年12月28日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第6巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正12年 3月18日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第7巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正12年 4月18日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第8巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正12年 6月18日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第9巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正12年 7月23日 | 春陽堂 |

| 近松門左衛門全集 第10巻 | 黒木勘蔵校訂 | 大正13年 1月18日 | 春陽堂 |

| 日本音楽講話 | 田辺尚雄共著 | 昭和 2年 1月 1日 | 文化生活研究会 |

| 日本文学年表 | 本間久雄共著 | 昭和28年10月25日 | 東京堂 |

| 俚謡集拾遺 | 大竹柴葉共編 | 大正 4年 4月10日 | 六合館 |

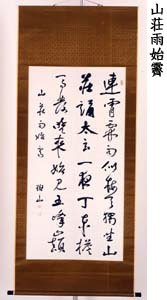

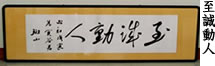

高野辰之 筆蔵品

高野辰之 収集品

博士は、書を通して作者の人間性とふれあった。また、芸淵に身を置く自らの心境と自負をありのままに述べた『芸淵耽溺』によると、博士は退屈な時には対雲山荘の四つ五つある床の間に書画を掛けて楽しんだという。